张跃钢课题组在镁硫电池界面调控研究中取得进展

May 10 2025

镁硫(Mg-S)电池以硫单质作为正极材料、镁金属作为负极,具有理论能量密度高(3221 Wh L-1和 1684 Wh kg-1)、镁资源丰富、成本低等优势,被认为是极具潜力的下一代储能体系。然而,传统镁硫电池仍面临多硫化物穿梭效应及镁负极界面不稳定等问题,严重制约其循环寿命与实际能量密度。近年来,研究人员尝试通过引入各类电解液添加剂来调控电极/电解质界面,以提升镁硫电池的性能。然而,针对硫正极界面的调控研究十分有限,且单独修饰某一侧电极界面往往难以有效应对镁硫电池所面临的多重复杂问题。因此,如何整体优化正负极界面,是推动镁硫电池实用化的关键科学问题。

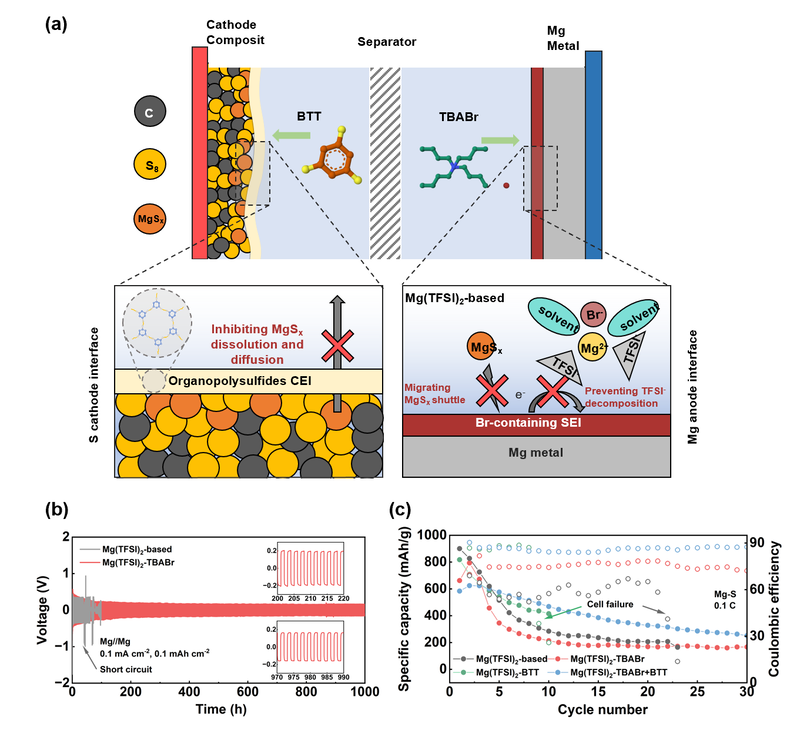

图1. (a)采用TBABr与BTT双添加剂整体调控电解液与负极/正极双界面的Mg–S电池结构示意图;(b)TBABr添加剂对Mg//Mg对称电池循环性能的影响;(c)不同添加剂组合条件下Mg–S全电池的放电容量与库仑效率对比。

针对上述难题,清华大学物理系张跃钢课题组提出并验证了一种“双界面整体调控”策略:在电解液中引入两种功能性添加剂,分别对镁负极-电解液界面和硫正极-电解液界面进行同步调控。具体而言,通过在商业化无氯Mg(TFSI)2电解液中引入四丁基溴化铵(TBABr)添加剂,在镁负极表面原位诱导形成一层富含溴化物、且稳定的固体电解质界面膜(SEI);同时,利用1,3,5-苯三硫酚(BTT)添加剂与硫的反应,在硫正极表面原位构建一层由有机聚硫化物组成的正极电解质界面层(CEI)。多种材料表征手段及电化学分析表明,TBABr诱导形成的SEI能够有效抑制TFSI⁻阴离子的分解,促进镁的均匀沉积与剥离,使Mg//Mg对称电池的循环寿命从40小时显著提升至1000小时以上。另一方面,BTT在正极表面诱导构建的CEI层则能有效固定活性硫物质,抑制其扩散和穿梭,从而有效减少活性物质损失。采用该双界面调控策略构建的Mg-S全电池,在0.1 C倍率下循环后,其容量保持率由25%显著提升至80%。此外,该策略在Mg–Se体系中也展现出优异的适用性与性能提升效果。该研究为实现长循环寿命、实用化的镁基(如镁硫、镁硒)电池提供了一种全新的整体界面工程策略。

该研究成果以“Dual-Interface Regulation for High-Performance Magnesium–Sulfur Batteries”为题发表在学术期刊Advanced Functional Materials上。清华大学物理系张跃钢教授为该文的通讯作者,2020级博士生林起源为文章的第一作者。该项工作得到国家自然科学基金(W2441009)的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202506192