张跃钢课题组在锂硫电池S₈/Li₂S转换与锂枝晶调制方面取得新进展

Feb 13 2025

锂-硫(Li-S)电池以其高达1675 mAh g⁻¹的理论比容量和2600 Wh kg⁻¹的比能量,在能源存储领域展现了巨大潜力。其工作原理涉及16个电子的转移和复杂的固-液-固多相反应过程,包括S₈(固)↔Li₂S₈(液)↔Li₂S₆(液)↔Li₂S₄(液)↔Li₂S₂/Li₂S(固)等多步电化学反应。然而,热力学分析表明,Li₂S₆↔Li₂S几乎每一步反应都存在明显的能量障碍,尤其是固相Li₂S产物的成核与分解。此外,由于固相S₈和Li₂S₂/Li₂S的较差电子和离子导电性,导致了硫还原/氧化反应(SRR/SOR)动力学的缓慢,影响固液双向转化效率,诱发穿梭效应和“死硫”积累,显著降低了硫的利用率和循环稳定性。

此外,锂金属负极表面形成的固体电解质相(SEI)具有较差的机械性能和不稳定性,使得在动态镀锂和剥离过程中,SEI不断发生裂纹与积累,促使锂枝晶的生长。同时,由于电流和离子分布的不均匀,锂沉积常沿优先方向生长,进一步促进了锂枝晶的形成。此外,穿梭效应导致可溶性多硫化锂(LiPSs)与锂阳极之间的不可逆腐蚀性副反应,破坏SEI并导致电解液和锂的持续消耗。因此,急需一种新的策略能够同时调节阴极的SRR/SOR动力学与阳极的均匀锂沉积。

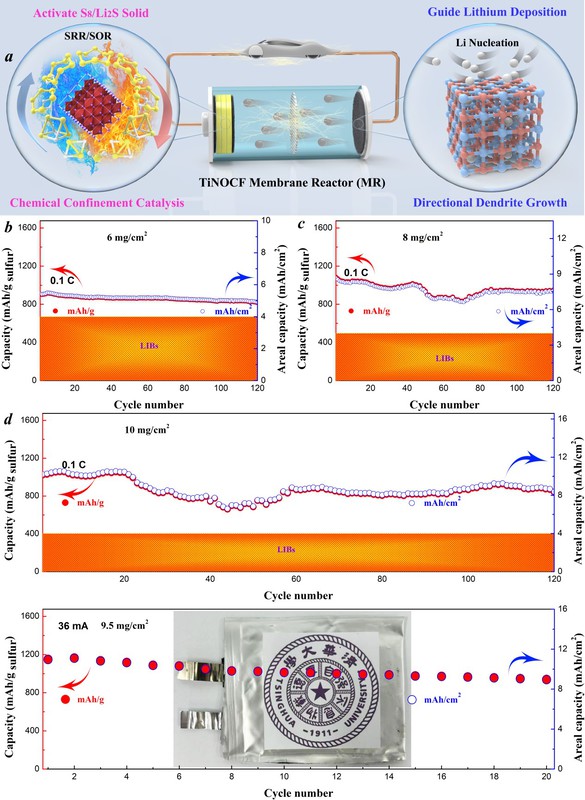

图1. 高硫负载锂硫电池的电化学性能。(a) TiNOCF MR 用于锂硫全电池的示意图。6 mg cm⁻² 硫负载(b) 、8 mg cm⁻² 硫负载(c) 、 10 mg cm⁻² 硫负载(d)的锂硫全电池循环性能。(e) 硫负载为 9.5 mg cm⁻² 的软包电池循环性能。

近期,清华大学张跃钢课题组与内蒙古民族大学刘景海课题组合作,通过同轴电纺丝和高温煅烧技术,成功开发了一种柔性高导电的中空碳纳米纤维(TiNOCF)膜,作为锂硫电池的膜反应器(MR)。该膜反应器能够通过协同调制阴极固相S₈/Li₂S的转换和阳极锂枝晶的沉积生长,实现高电流密度下(5C)硫的利用率、倍率性能和循环稳定性的显著提升。电化学分析、原位XRD、深度XPS、DFT计算以及原位光学显微镜观察表明,TiNOCF MR具有丰富的Ti和N活性位点,其优异的化学限域催化作用促进了SRR/SOR动力学、Li₂S沉积/溶解的可逆性、电子转移及Li⁺扩散动力学。此外,TiNOCF MR通过引导锂沉积的亲锂位点,有效缓解了锂枝晶沿膜界面的优先定向生长。与此同时,还开发了高硫负载的全电池和软包电池,展示了TiNOCF MR在锂硫电池中的潜在应用,特别是在高容量、高倍率和稳循环性能方面,具有显著优势。

该研究成果以“Flexible Titanium Nitride-based Membrane Reactor for S₈/Li₂S and Dendrite Regulation in Lithium-Sulfur Batteries”为题,作为封面文章于2025年1月27日发表在国际期刊Advanced Energy Materials上。清华大学物理系张跃钢教授和内蒙古民族大学刘景海教授、庄全副教授为该论文通讯作者;清华大学物理系吉磊博士后和内蒙古民族大学杨道通、薛嘉仪为该论文的共同第一作者。该工作得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金等项目的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1002/aenm.202404738