周树云及合作者在单层磷烯能带结构研究方面取得进展

2025年8月09日

实现二维材料新奇物性的有效调控是凝聚态物理的核心问题之一,对新型器件的研发具有重要意义。原子级厚度的少层黑磷(磷烯)凭借其高迁移率、独特的各向异性以及优异的电学、光学特性,成为备受关注的二维半导体材料。这些特性与其本征能带结构紧密相关,因此揭示少层磷烯能带结构随层厚演化的规律,对于理解其各向异性物理特性及实现外场调控至关重要。最近,清华大学物理系周树云教授及合作者首次实验观测到单层磷烯具有显著区别于其它层厚的各向异性能带结构,并揭示了层间作用及外场对能带结构的调控。该研究成果以“Strongly Enhanced Mass Anisotropy in Monolayer Phosphorene and Field Tunability”为题发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上,并被选为“编辑推荐”(Editors' Suggestion)。

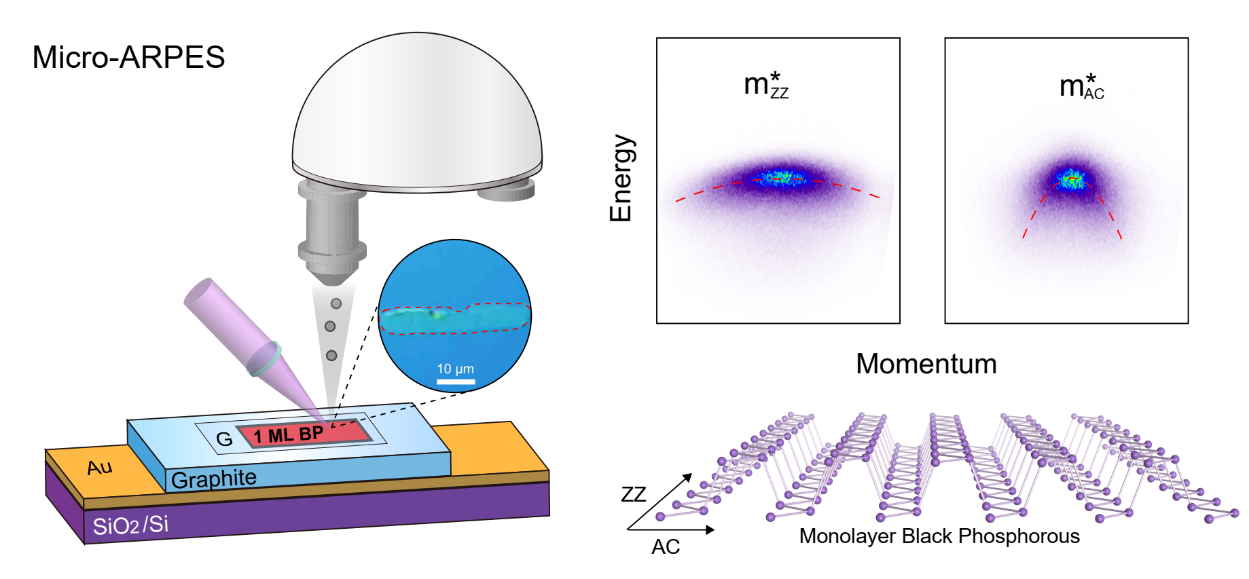

图1:利用Micro-ARPES测量的磷烯各向异性能带结构,能带结构沿扶手椅形(AC)和锯齿形(ZZ)方向显著不同,表明有效质量具有显著的各向异性。

由于磷烯样品难以制备且单层样品易于被氧化,单层磷烯的能带结构此前一直缺乏直接的实验测量结果。周树云研究组通过样品制备的设计和优化,巧妙地解决了单层磷烯能带实验测量方面的挑战,并首次成功探测到单层磷烯的能带结构。通过构筑“石墨烯保护层-单层磷烯-石墨衬底”三层封装异质结实现单层磷烯和空气的隔绝,并利用真空转移腔实现了样品从手套箱制备到实验系统全程无大气接触的传输,有效保障了单层磷烯的化学稳定性。进一步,结合研究组自主研发的微区分辨角分辨光电子能谱(Micro-ARPES)技术,首次成功揭示了单层磷烯各向异性的能带结构:其沿Armchair (AC) 扶手椅形方向能带呈抛物线型,而沿Zigzag (ZZ) 锯齿形方向则呈现较为平坦的色散特征,表明在该方向具有显著增大的有效质量(图1)。

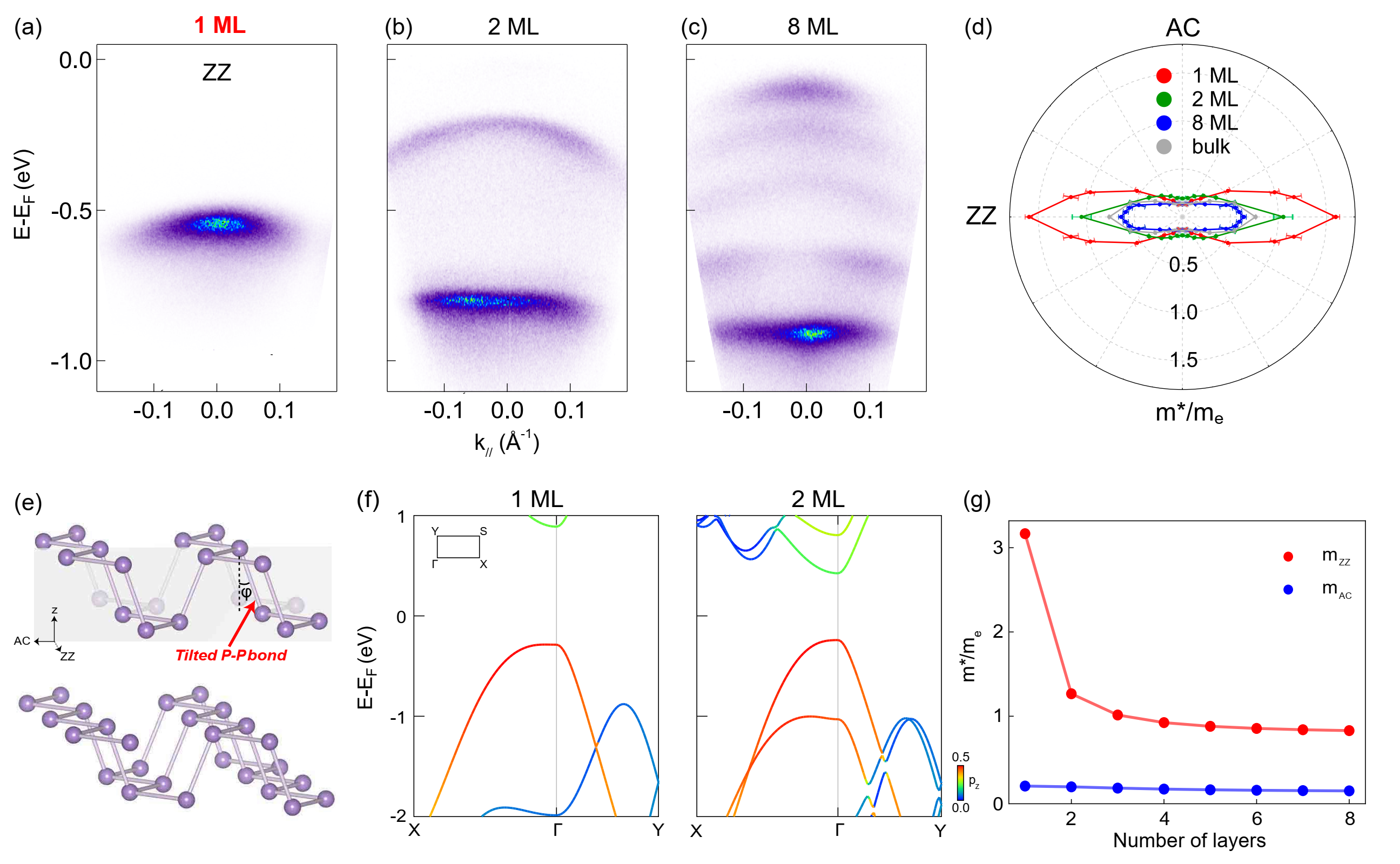

为了深入研究磷烯的各向异性随层厚的演化规律,通过单层磷烯与不同层厚磷烯样品的能带结构的对比,研究团队发现单层磷烯有效质量的各向异性显著区别于双层及更厚磷烯样品(图2),并发现不同层厚样品沿着扶手椅形方向的有效质量相近,而沿着锯齿形方向,厚层磷烯的有效质量显著减小(图2d),这表明层间作用显著影响了锯齿形方向的电子结构。此外,研究团队还通过表面掺杂引入电场有效地调控了少层磷烯的能带结构。香港中文大学朱骏宜研究组的理论计算进一步揭示了磷烯中面外倾斜的P-P键是调控层间作用的关键因素(图2e),其轨道的面内分量主要存在于扶手椅形方向而缺少锯齿形方向的分量,进一步的,这个轨道内的分量会减小多层层间作用下扶手椅方向上的有效质量,导致其调制效应被削弱,而锯齿形方向的多层调制不存在这个削弱效应,因此这个方向的有效质量对于层厚变化是敏感的(图2g)。另外,在电场调控下的电子结构计算表明,电子态会聚集在石墨烯和磷烯的界面处,层间耦合会受电场影响而增强,并且能带间隙会随电场增大,而有效质量会随之减小,其变化趋势和实验观测吻合。这些结果为理解磷烯的关键物理提供重要的实验和理论依据,同时对其它空气敏感二维材料体系的实验探测具有借鉴意义。

图2:(a-c) 在厚度分别为1 ML、2 ML和8 ML的磷烯上沿锯齿形(ZZ)方向的能带结构。(d)通过实验提取的1 ML、2 ML、8 ML磷烯和bulk黑磷的有效质量分布。(e)双层磷烯结构示意图。倾斜的P-P键连接了顶部和底部的磷原子,仅沿AC和z轴有投影。(f)通过理论计算的1 ML和2 ML磷烯的能带结构。(g)通过理论计算的有效质量随层厚的演化。

清华大学低维量子物理全国重点实验室周树云教授与香港中文大学朱骏宜教授为该论文的共同通讯作者,清华大学物理系博士生陈婉莹和香港中文大学博士生尹奕雯为论文的共同第一作者。合作者还包括复旦大学晏湖根教授。该研究工作得到了国家自然科学基金、科技部重点研发计划专项、新基石科学基金、香港研究资助局基金等研究基金的支持。

文章链接

https://link.aps.org/doi/10.1103/3z9x-xpsq