张跃钢课题组在全固态锂硫电池研究方面取得新进展

2025年3月22日

锂硫电池体系具有极高的理论能量密度(2600 Wh/kg)、环境友好、低成本等优势,被公认为最具潜力的下一代储能体系之一。然而,传统液态锂硫电池体系中存在的多硫化物穿梭效应及锂枝晶生长等问题严重影响了锂硫电池的循环稳定性,阻碍了其商业化进程。近年来,研究人员开始探索利用固态电解质取代液态电解质的全固态锂硫电池(ASSLSB)体系,以期为解决上述瓶颈提供全新思路。然而,硫材料固有的电子/离子传导率极低,而全固态锂硫电池中的硫正极缺乏液态电解质渗透形成的离子导电网络,所以硫正极的理论容量难以得到利用。针对这个问题,以往研究人员常用的方案是将硫、碳、固态电解质混合,制备出复合硫正极。但是这种简单复合的正极中硫-碳二次颗粒内部的活性物质依然很难与添加的固态电解质直接进行离子交换,活性物质利用率依然很低。在可实用化正极要求的高活性物质载量条件下这个问题更加严重,成为了全固态锂硫电池实际应用面临的关键挑战之一。

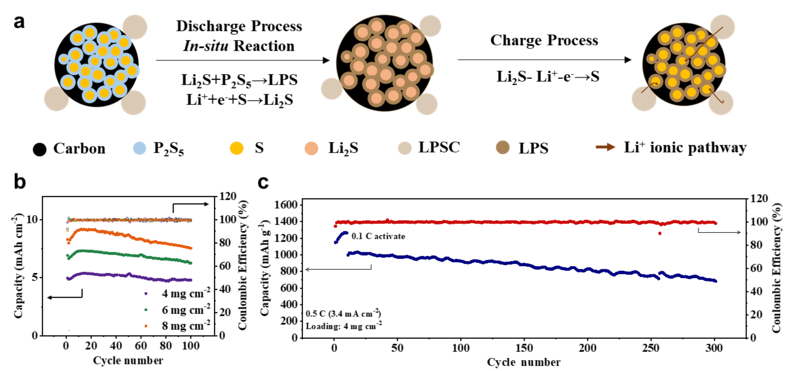

图1. a)全固态锂硫电池正极中固体电解质离子通道网络原位构建方法示意图;b,c)使用高硫载量正极的全固态锂硫电池长循环性能

近期,清华大学物理系张跃钢课题组设计和验证了一种在全固态锂硫电池正极中原位构建固体电解质离子通道网络的方法,并通过该方法实现了具有极高硫活性物质载量的全固态锂硫电池正极。该方法首先在多孔碳材料的内部孔隙表面引入薄层的五硫化二磷(P2S5)前驱体,然后再与硫进行复合,在电池循环时硫的放电产物硫化锂(Li2S)与P2S5原位发生反应形成硫代磷酸锂(LPS)固态电解质,从而在正极内部建立了三维离子通路。材料表征和电化学分析证明,使用该方法制备的正极能够激活更多活性物质,并能显著降低正极离子传输阻抗。使用该正极组装的全固态锂硫电池在较高的活性物质面载量(4 - 8 mg/cm2)条件下展现出了优异的电化学性能。这项研究为实现可实用化的高能量密度全固态锂硫电池提供了一种可能的途径。

该研究成果以“In Situ Solid Electrolyte Ionic Pathway Formation in High Sulfur Loading Cathodes for High-Performance All-Solid-State Lithium–Sulfur Batteries”为题发表在学术期刊Advanced Energy Materials上。清华大学物理系张跃钢教授为该文的通讯作者,物理系2018级博士生苏一鹏为文章的第一作者。该项工作得到国家重点研发计划项目和国家自然科学基金项目的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1002/aenm.202500363