刘东课题组在量子编码的错误阈值研究方面取得进展

2025年3月14日

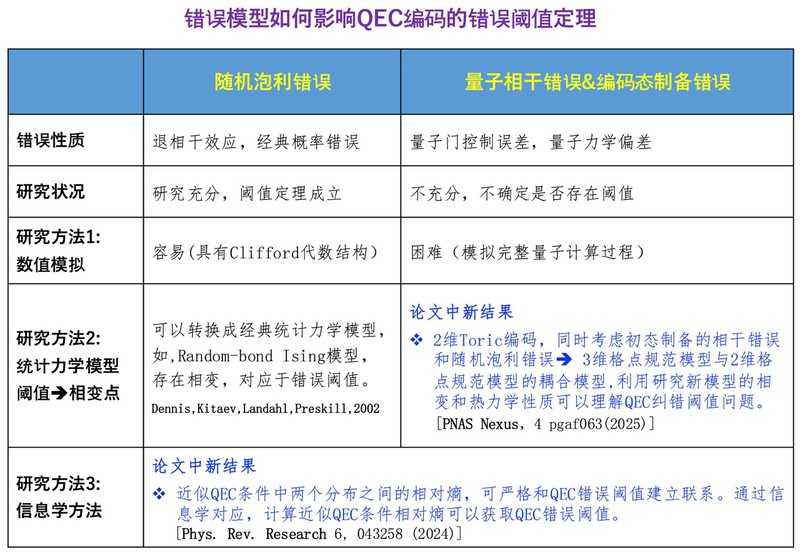

实现量子计算的最终潜力需要容错量子计算机,依赖量子纠错(QEC)编码。当量子芯片中的每个物理操作的错误率小于错误阈值,那么原则上我们可以通过增加量子比特的数量来构建任意精度的量子计算。当前QEC领域的一个核心挑战在于评估QEC编码在实际噪声下的纠错效能与错误阈值,从而挑选出纠错性能优异的QEC编码系统。完美制备的量子纠错码被认为能够纠正大部分实验噪声,然而编码态制备过程中不可避免的会出现随机和控制错误,这种编码错误迄今为止并没有得到深入研究。主要原因是,现有的错误阈值的研究方法主要适用于理想的随机泡利噪声,在这些噪声下QEC具有Clifford代数结构,传统方法可以适用。但对于实际中的相干噪声和上述编码态制备错误等问题,QEC过程复杂且超越Clifford代数结构,传统方法难以适用。

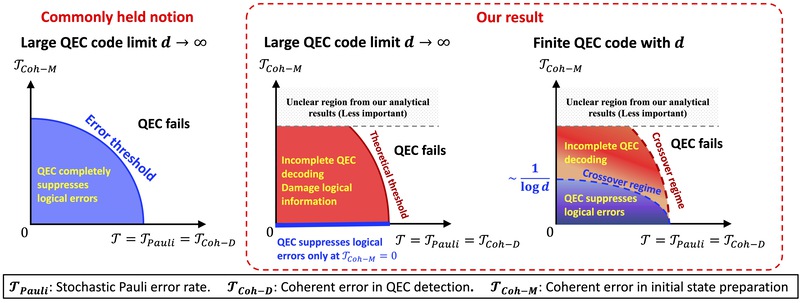

近日,刘东课题组对由于测量中的相干错误导致的不完美制备的表面编码在经典随机泡利噪声下的纠错性能进行了理论研究。通过使用统计力学映射方法,我们将多轮错误检测协议映射至三维  晶格规范理论,并将误差阈值与相变点相关联,由此首次为容错量子计算与QEC中不完美态制备问题提供了理论工具。值得注意的是,结果表明:在码距趋于无穷大 (

晶格规范理论,并将误差阈值与相变点相关联,由此首次为容错量子计算与QEC中不完美态制备问题提供了理论工具。值得注意的是,结果表明:在码距趋于无穷大 ( ) 的极限下(图1中),即使误差低于阈值,相干噪声仍可能导致QEC失效——这与“逻辑错误应被完全抑制”的普遍观念相悖(图1左)。仅当系统处于有限码距时,若状态制备相关误差率低于一个尺寸依赖为

) 的极限下(图1中),即使误差低于阈值,相干噪声仍可能导致QEC失效——这与“逻辑错误应被完全抑制”的普遍观念相悖(图1左)。仅当系统处于有限码距时,若状态制备相关误差率低于一个尺寸依赖为  的转变,此时实用QEC方才是有效的(图1右)。

的转变,此时实用QEC方才是有效的(图1右)。

图 1:不完美表面编码在随机错误下的纠错相图。

与此前对完美制备的表面编码态的错误阈值的统计力学研究相比,此工作的方法有显著不同,并且得到了预期之外的结论,显示了不完美态制备可能带来的问题以及对其展开更深入研究的重要性。文章中也讨论了在有限尺度下通过多层制备解决这一问题的可能性。

图表 2:完美与不完美表面编码的比较。

以上研究成果以“Vulnerability of fault-tolerant topological quantum error correction to quantum deviations in code space”为题在线发表于PNAS Nexus期刊上。为了计算更一般的不完美编码态的错误阈值问题,课题组在近似量子纠错的框架下,以相对熵为基础,建立了近似量子纠错度量与纠错的错误阈值的严格关系,为不完美编码态问题提供了普适框架。此研究以“Extracting Error Thresholds through the Framework of Approximate Quantum Error Correction Condition”为题在线发表于Physics Review Research期刊上。

两篇论文的第一作者都是物理系2021级博士生赵苑辰,通讯作者是物理系刘东副教授。该工作得到国家自然科学基金、北京市自然科学基金、科技部科技创新2030量子通信与量子计算机重大项目等科研经费的支持。

文章链接:

https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgaf063

https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.043258