肖志刚课题组在相对论性重离子碰撞发射源成像的研究中取得进展

2025年3月07日

近日,物理系肖志刚教授课题组在相对论性重离子碰撞(RHICs)中的粒子发射源成像研究中取得阶段性进展。课题组通过结合飞米尺度干涉法(femtoscopic interferometry)和光学去模糊算法(optical deblurring algorithm),提出了一种新颖的方法,成功实现了对重离子碰撞中形成的粒子发射源的直接成像,并同时提取粒子对之间的强相互作用参数。

在重离子碰撞实验中,粒子发射源的时空分布和演化是理解碰撞动力学和粒子产生机制的关键。传统方法通常依赖于高斯参数化假设,无法准确反映源的真实分布。肖志刚课题组提出的新方法通过结合飞米干涉测量和Richardson-Lucy(RL)去模糊算法,成功克服了这一限制,实现了对源函数的直接成像。研究团队以金原子核和金原子核(Au+Au)碰撞中产生的质子( )和反质子(

)和反质子( )为例,分别通过

)为例,分别通过 和

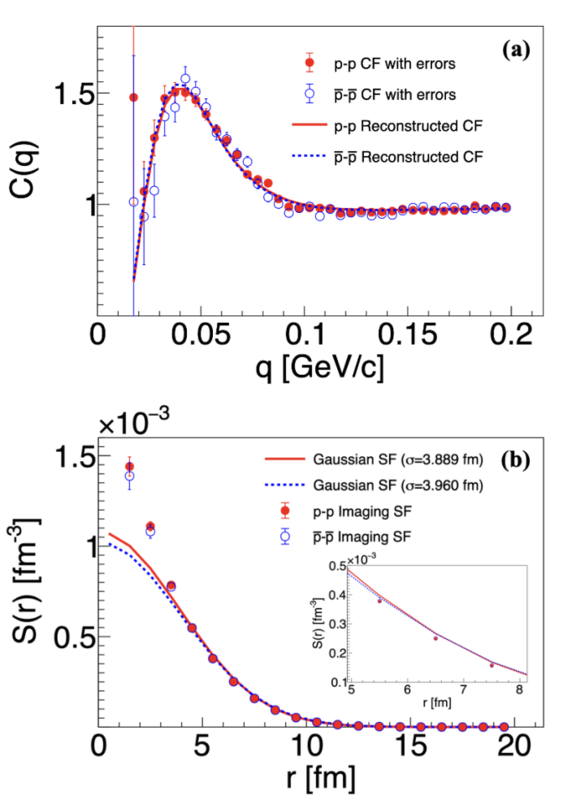

和 的关联函数(图(a)),重构了粒子发射源的空间分布。结果表明,质子和反质子在冻出时刻的分布具有高度对称性,且其空间分布呈现出中心密度较高的非高斯特性,这与传统的高斯假设有显著差异(图(b))。这一发现对理解重离子碰撞动力学和反粒子产生过程具有重要意义。

的关联函数(图(a)),重构了粒子发射源的空间分布。结果表明,质子和反质子在冻出时刻的分布具有高度对称性,且其空间分布呈现出中心密度较高的非高斯特性,这与传统的高斯假设有显著差异(图(b))。这一发现对理解重离子碰撞动力学和反粒子产生过程具有重要意义。

(a) 图中展示了重建的质子和反质子对的关联函数,与实验数据高度一致,验证了所提出方法的准确性。(b) 图中展示了重建的质子和反质子的源函数。红色圆点和蓝色圆圈分别表示通过直接成像方法重建的质子和反质子的源函数,并未采用高斯假设。作为对比,图中还展示了基于传统高斯假设得到的源函数(曲线),二者具有显著差异。

此外,课题组还通过该方法成功提取了粒子对之间的强相互作用参数,进一步验证了该方法的有效性和可靠性。这些结果表明,新方法为高能核物理实验中的源成像与粒子间相互作用参数的测量提供了新的手段,有望在未来研究重离子碰撞中的物质-反物质对称性、碰撞动力学等关键问题研究中发挥作用。

该研究成果以“Imaging Freeze-out Sources and Extracting Strong Interaction Parameters in Relativistic Heavy-Ion Collisions”为题,在《中国物理快报》的Express Letters栏目发表 [Chin. Phys. Lett. 42, 031401(2025)]。该论文的第一作者为清华大学物理系2022级博士生许俊怀,通讯作者为物理系博士后秦智、王轶杰和肖志刚教授。研究工作得到了国家自然科学基金和清华大学高性能计算中心的支持。

RL算法在核物理中可能有更广泛的应用。事实上,课题组还在重离子反应中的轫致辐射 射线原始能谱重建方面也取得了成果。利用RL算法,课题组重建了25 MeV/u的86Kr + 124Sn反应中产生的轫致辐射

射线原始能谱重建方面也取得了成果。利用RL算法,课题组重建了25 MeV/u的86Kr + 124Sn反应中产生的轫致辐射 射线的原始能谱,并与同位旋和动量依赖的Boltzmann-Uehling-Uhlenbeck(IBUU)输运模型进行了对比,进一步验证了原子核中核子动量分布的高动量尾巴(HMT)的存在。这一结果为研究原子核中的核子短程关联(SRCs)提供了新的实验依据。该研究成果以“Reconstruction of the Original Bremsstrahlung γ-ray Energy Spectrum in Heavy-Ion Collisions”为题,发表在《物理快报B》上 [Phys. Lett. B 857, 139009 (2024)]。该论文的第一作者为清华大学物理系2022级博士生许俊怀,通讯作者为物理系博士后秦智和肖志刚教授。

射线的原始能谱,并与同位旋和动量依赖的Boltzmann-Uehling-Uhlenbeck(IBUU)输运模型进行了对比,进一步验证了原子核中核子动量分布的高动量尾巴(HMT)的存在。这一结果为研究原子核中的核子短程关联(SRCs)提供了新的实验依据。该研究成果以“Reconstruction of the Original Bremsstrahlung γ-ray Energy Spectrum in Heavy-Ion Collisions”为题,发表在《物理快报B》上 [Phys. Lett. B 857, 139009 (2024)]。该论文的第一作者为清华大学物理系2022级博士生许俊怀,通讯作者为物理系博士后秦智和肖志刚教授。

未来展望

肖志刚课题组的研究成果为核物理实验中的源成像和能谱重建提供了新的方法和技术支持。未来,课题组计划进一步优化算法,扩展该方法在三维成像和不同粒子对关联函数研究中的应用,进一步探索更复杂、更丰富的核核碰撞动力学现象,深化对原子核内部结构与极端条件下强相互作用物质性质的理解。

论文链接

CPL express letters: Chin. Phys.Lett. 42, 031401 (2025)

Physics Letters B: Phys.Lett.B 857 (2024) 139009