陈文兰课题组在量子耗散动力学研究中取得重要进展

2025年2月20日

线性响应理论是现代实验物理学,尤其是量子物态测量的重要理论基础。它建立了物理量对扰动的响应和系统在未受扰动时的关联函数之间的联系。自从上世纪中期线性响应理论建立以来,该理论已经在量子物态测量实验中取得了巨大成功。例如对量子输运测量、角分辨光电子能谱和中子散射谱等实验的分析都基于这一理论。

最近,陈文兰课题组与中国工程物理研究院陈宇研究员合作,实现了利用量子系统的耗散动力学对其多体关联性质的定量测量。在此之前,线性响应理论研究的都是物理量对厄米扰动的响应。2020年清华大学高等研究院翟荟课题组和陈宇首次将线性响应理论推广到物理量对非厄米耗散过程的响应,建立了“非厄米线性响应”理论。陈文兰课题组的这一工作,首次在实验上验证了非厄米线性响应理论的可行性和准确性,并将该理论从零温区域拓展至有限温区域,为量子多体系统强关联性质的探测和研究提供了一种全新的思路。

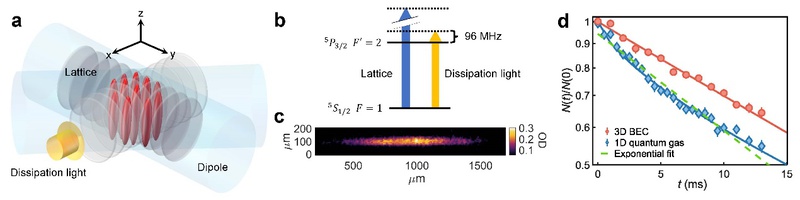

目前已有的大部分关于耗散动力学的研究往往着眼于物理系统在强耗散下、较长时间演化后的稳态或亚稳态,与此不同的是,该工作关注系统在弱耗散下、短时间演化的动力学行为,并观测到了一种普适的、反常耗散现象。具体地说,实验上制备了超冷铷87原子构成的一维量子气体,并在其中可控地引入了强度较弱的单体耗散。课题组观测到了原子数N随耗散持续时间t的亚指数衰减行为 。其中,表征对指数衰减偏移程度的亚指数因子

。其中,表征对指数衰减偏移程度的亚指数因子 仅与体系的相互作用强度有关,与耗散强度无关,并对温度变化表现出鲁棒性。根据此前的“非厄米线性响应”理论,这一亚指数因子

仅与体系的相互作用强度有关,与耗散强度无关,并对温度变化表现出鲁棒性。根据此前的“非厄米线性响应”理论,这一亚指数因子 应该反映了一维量子气体的反常维度,该物理量表征了系统中量子涨落的大小。该工作比较了实验测量的亚指数因子和理论计算给出的一维量子气体的反常维度,两者相互吻合。这是实验上首次对一维体系反常维度的定量测量,体现了“非厄米线性响应”理论的独特用处。

应该反映了一维量子气体的反常维度,该物理量表征了系统中量子涨落的大小。该工作比较了实验测量的亚指数因子和理论计算给出的一维量子气体的反常维度,两者相互吻合。这是实验上首次对一维体系反常维度的定量测量,体现了“非厄米线性响应”理论的独特用处。

a.一维量子气体的制备;b.原子能级和相关耗散光频率的选取;c.一维量子气体TOF 后的吸收成像;d.指数衰减(BEC)与亚指数衰减(一维玻色气体)的对比

该研究成果以“Universal dissipative dynamics in strongly correlated quantum gases”为题,于2025年2月19日发表在《自然·物理》(Nature Physics)上。清华大学物理系博士生赵雅娟、田野和叶继来为共同第一作者。论文合作者包括日内瓦大学姚和朋博士和清华大学高等研究院博士生武悦。该工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、清华大学笃实计划等科研经费和项目的支持。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41567-025-02800-4